구사당(九思堂) 김낙행(金樂行)의 생애

구사당(九思堂)의 자는 간부(艮夫), 초명은 진행(晉行), 초자(初字)는 퇴보(退甫)였는데 자는 초자인 퇴보로 행세(行世)하였다. 호는 구사당이다.

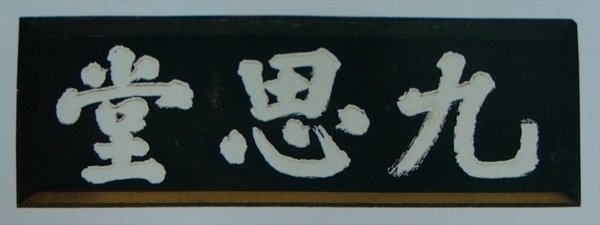

|

| 구사당 당호(제산종택) - 안동민속박물관 "안동의 현판" 이미지 자료 |

구사당은 겸손하여 평소에 호를 사용하지 않았는데 졸후(卒後) 그의 장서에 「구사당」이란 도장(圖章)이 찍혔으므로 사림(士林)에서 구사당이라 불렀다 한다. 본관은 의성(義城), 제산 김성탁(金聖鐸)의 장자(長子)이다.

구사당은 숙종34년(1708)에 안동 천전리(川前里)에서 태어났는데, 자질이 워낙 준수하고 지기(志氣)가 호우(豪遇)하였다. 어릴적에 이웃집 아이들을 따라 잡상스런 장난을 하였다. 어머니가 「사군자(士君子)는 공자를 배워야하고 잡상스런 장난을 배워서는 안된다.」라고 경계(警戒)하였더니, 곧 무릎을 꿇고 앉아서 「이와 같이 하면 공자를 배울 수 있겠습니까.」하였다. 이 뒤로는 잡상스런 놀이를 하지 않았다 한다.

입학(入學)한 뒤에는 성현이 되기를 목표하였고, 9세때 이미 사서(四書)를 배워 대의를 통(通)하였으며, 15세 전후에 문장(文章)과 덕행(德行)이 성숙(成熟)하였다. 18세때에 당시 문장과 학행으로 천명(擅名)하던 강좌(江左) 권만(權萬)이 그의 탁월한 견식과 유창한 문장을 보고 감탄해 마지않았다 한다. 이어 아버지의 명으로 밀암(密庵) 이재(李栽)의 문하에 들어가서 《근사록近思錄》ㆍ《심경心經》등 성리서(性理書)를 강문(講問)하였는데, 사문(師門)의 추허(推許)를 받았다.

영조 13년(1737) 5월, 아버지 제산(霽山)이 그의 스승 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸)을 신변(伸辨)하다가 의금부 옥에 잡혀 들어가서 누차(屢次)의 형신(刑訊)을 받았다. 이때 구사당은 식음을 전폐하고 밤낮으로 의금부 옥문 밖에 엎드려서 잠시도 쉬지 않고 부르짖어 울고, 두 손으로 땅을 후벼 파서 열손가락이 모두 피가 흘렀다. 이와 같이하기를 무릇 오개월, 밤에도 방에 들어가 거처한 적이 없고, 여름옷을 가을까지 갈아입지 않았다. 때로는 기진(氣盡)하여 쓰러진 적도 한두 번이 아니었다.

구사당의 효심에 감동한 종로 시정의 사람이 달려와서 구해주고, 더러는 술을 가져와서 입에 넣어주기도 하며, 더러는 짚자리로 볕을 가려주기도 하는가 하면, 옥졸(獄卒)들도 「우리들도 사람인데, 어찌 차마 법을 범하는 그것 때문에 효자에게 인정을 쓰지 않겠는가?」하고, 옥중에 소식을 자세히 전해 주고, 또한 약물이나 음식도 성심으로 전해 주었으며, 심지어 원수(怨讐)로 여기던 사람도 감동하여 효자라고 칭하였다.

제산이 귀록(歸鹿) 조현명(趙顯命)의 극력신구(極力伸救)로 구금 오개월 만에 극형을 면하고 제주 정의현(旌義縣) 정배(定配)의 명을 받고 출옥하자, 부근의 주민들이 서로 경하하며, 「이제부터는 김효자가 노숙하지 않을 것이니 우리들도 자리에 누워 자게 되었구나.」하였다 한다.

구사당은 모진 고문으로 병든 아버지를 모시고 제주 유배지로 가는 도중에는 밤이면 아버지의 숨소리를 들으며 앉아서 밤을 새우고, 또 약을 달여 올리는가 하면, 음식을 울며 지성으로 권하였다. 제주배소(濟州配所)에 당도해서는 손수 음식을 장만하고 몸소 땔나무를 해다가 불을 때는 등 노비의 일을 대신해가면서 아버지의 거처에 불편이 없게하고, 여가가 나면, 독서강질(讀書講質)하고 간간이 시를 읊는 등, 모든 일에 아버지의 마음을 편안하게 하였다. 그의 효심에 감동한 제주 주민들은 맛있는 음식이 있으면 먼저 보내왔다 한다.

이듬해 제산이 광양(光陽)으로 이배(移配)되었는데, 그때 생존한 조모를 모시라는 아버지의 명으로 고향에 돌아왔다. 구사당이 적소(謫所)에 있을 적에 부자간에 학문을 강론하였는데, 의리(義理)의 중요한 곳에는 정밀하게 탐구하여 해독되지 않으면 그만두지 않았고, 의문되는 것은 아버지의 학설이라도 반복 질문하고 탐구하였다.

제산이 이 같은 구사당의 견식과 조집(操執)으로 자기 때문에 학문에 전력하지 못함을 애석하게 여겼다. 환향(還鄕)할 때에는 구사당에게 「향중(鄕中)의 제공(諸公)들과 강토(講討)하고 그 말들을 기록하여 부치라.」하였다. 구사당은 고향에 돌아온 이후에 지구(知舊)들과 학문을 강론하여 그것을 적어서 인편(人便)에 부치거나, 자신이 문안하러 갈때에 가지고 가서 강질(講質)하였다. 혹 우환이나 질고(疾苦)로 이를 이행하지 못하면 아버지의 마음을 위로해 드릴 자료가 없음을 한탄스럽게 여겼다. 구사당은 또 「부모는 천리에 각각 떨어져 사는데, 자식으로서 어찌 차마 거실의 낙(樂)을 누릴 수 있으랴.」하고 전후 7~8년간을 내실에 들어가지 않았다.

영조 23年(1787) 유배생활 10여년 만에 아버지가 광양 배소(配所)에서 세상을 떠나자, 까무라졌다가 다시 깨어난 것이 여러번이었다. 고향으로 반구(返柩)하여 장례를 치르고, 피눈물로 3년상을 마쳤다. 그는 아버지의 원통함을 신설(伸雪)하지 못하였다하여, 평인으로 자처하지 않고, 성부(城府)에 발을 들여놓지 않고, 시사에 관해 일체 말하지 않았다. 그리고 유림의 공회(公會)나 지구(知舊)의 연회(宴會)에도 일체 사절하고 집에서 학문 연구에만 전념하였다.

다만, 귀록 조현명이 죽었다는 말을 듣고 그가 아버지를 구해 준 은인이라 하여, 술 한 병, 건어 몇 마리를 싸가지고 천리길 서울에 가서 조현명의 무덤을 찾아 제문을 지어 제사하고, 한나절을 울다가 백번 절하고 돌아왔다. 그 제문의 사연이 너무 처완비고(悽?悲苦)하여 지금까지 문사들 사이에 전송(傳誦)되고 있다.

제충효공조현명묘문(祭忠孝公趙顯命墓文) : 이는 아버지를 구해준 귀록 조현명의 무덤에 고한 제문이다. 제문은 다음과 같다.

『지난해 내가 한성에 들어갔을 적에 술회시(述懷詩) 팔십언(八十言)을 지었는데, 다음과 같습니다.

죽은 풀이 생기가 돌아오니,

이의 주선(周旋) 누구의 힘이더뇨.

조화는 본디 지극히 공정한데,

미물은 사정을 얻은 것 같네.

받은 은덕 오래도록 갚지 못하니,

몹시도 부끄러운 못난 이 자식.

상(牀) 아래에 변변찮은 예의로

이내 마음 피력할 수 있거니.

천리라 서울에 여관생활하는 뜻은,

소원은 진실로 여기 있었지.

그러나 생각하니 우리 때문에,

누끼침이 적지를 않았거니.

이제 다시 문병(門屛)을 더럽힌다면,

사분(私分)에 더욱더 마땅치 못해.

주저(躊躇)하며 나아가지 감히 못하고,

바라보며 하염없이 눈물만 쏟네.

유유(悠悠)한 이 마음은 불길과도 바람과도 같아서, 아무리 높아도 사무칠 수 있고 아무리 깊어도 들어갈 수 있었으니, 혹시 부사(府史: 상부(相府)의 하사(下史)의 뜻인데 여기서는 조현명을 가리킴)가 통촉(洞燭)하였는지 모르겠습니다.

아! 이제는 그만입니다. 다시 바랄 수 없으니, 장차 어떻게 미성(微誠)을 바치리까? 예법에 있지 않으니 감히 제복(制服)을 입을 수 없으며, 아버지가 세상을 떠났는데도 죽지 않았으니 뻔뻔하고 잔인한 사람입니다. 스스로 목숨을 끊어 혼백으로 구원에 따르지 못하였으니 장차 어떻게 미성을 바치리까? 발이 있어 다닐 수 있고, 목구멍이 있어 곡할 수 있으니, 아무리 불초하더라도 이것만은 힘써 행할 수 있습니다. 그런데, 지금 아무 상관없는 월인(越人)처럼 조문하니, 이는 또 무슨 일입니까? 아! 저버리고 또 저버린 것입니다.

철인군자도 장수를 누리지 못하는데, 하찮은 이 사람이야 혜고(??: 여름만 사는 매미의 일종)의 부멸(浮滅)과 무엇이 다르겠습니까? 비록 몹시 미련하나 마침내는 또한 한번 죽을 뿐입니다. 지하에 종적의 혐의가 없을 수 있다면 죽는 날 감히 조예(?隸) 사이에 몸을 의탁하여 쇄소(灑掃)의 일을 이바지 하지 않겠습니까? 한번 속마음을 고하는 것도 또한 이때를 기다릴 뿐입니다.

(頃年 賤跡入漢城 有述懷八十言曰 「死草生意歸 斡轉竟是誰 造化本大公 微物如獲私 受德久未報 深?豚犬兒 牀下不?禮 寸誠或可披 千里旅食意 所願亶在玆 但念以我故 태累己不? 若復汚門屛 私分심不宜 咨且未敢進 膽望空漣?」悠悠此心 如火如風 高或可徹 深或可入 或者爲府史所燭否乎 嗚呼今也己矣 無復可望矣 將何以效微誠乎 於禮未之有也 不敢爲之制服 父死而且不死 頑忍人也 不能自引決 以魂魄從於九原 將何以效微誠乎 有足可走 有喉可哭 雖不肖 斯可勉矣 而今乃爲越人之弔 又何也 嗚呼其負之哉負之哉 哲人君子 亦不得遐算 顧此玄?鄙人 何異??浮滅 雖頑甚 終亦一死耳 地下可無?迹之嫌 死之日 敢不托身?隸間 以供灑掃之役 一訴哀臆 亦惟是之竣耳)

이 祭文이 너무도 구슬프고 간절하여 당시는 물론, 지금까지도 문사들 사이에 회자된다.

영조 38년(1762)에 어머니 상(喪)을 당하자, 역시 아버지 상 때처럼 집상하였다. 구사당은 전후부모의 상에 지나치게 슬퍼하여, 이로써 병을 얻어 59세로 세상을 마쳤다.

구사당은 초년에는 한ㆍ당 등 문장에도 주력하였으나, 중년 이후에는 도학을 중시하여, 성리학ㆍ 경학에 정진하였으니, 특히 강좌(江左) 권만(權萬)에게 보낸 답서을 보면 그의 학문관을 알 수 있다. 그 답서중 일절을 소개하면 다음과 같다.

|

| 제산종택내 구사당 - 안동관광정보센터 이미지 자료 |

「군자의 사업이 무궁한데, 하찮은 소기(小技: 文章)에 일생의 힘을 쓰니, 그 원대한 일에 있어서 장차 어찌하겠습니까? 저 낙행은 자량해 보니, 일생의 힘을 다하더라도 반드시 옛 작자(作者)를 따라갈 수 없습니다. 무익한 일을 구해서 하기 보다는 차라리 학문사변의 공부에 종사하여, 분촌을 얻더라도 모두 자기 몸에 절실한 그것이 낫지 않겠습니까?(?君子事業無窮 而用一生之力於區區小技 其於遠者大者 將何如哉 樂行旣自量 雖竭一生之力 必不能庶幾於古人 與其爲無益之求 豈若從事於問學思辨之工 分寸之得 皆切於己者乎」

구사당은 위에서 약술한 바와 같이 억울하게 당화를 입은 아버지로 말미암아 세상을 현달하지는 못하였으나, 그의 정박한 학문은 당시 대산 이상정과 함께 영남 사림의 종장(宗匠)이었음은 물론이려니와, 덕행(德行) 또한 모범이 되었다.

정조도 제산의 직첩을 환급할 때에, 구사당을 생전에 등용하지 못한 것을 세도(世道)를 위해 한스럽게 여겼거니와 번암(樊巖) 채제공(蔡濟恭)은 묘갈명의 서설에서 「그의 지성과 절행은 《소학》에 실린 제현에게 손색이 없다.」라고 논평하고, 지기우(知己友)였던 이대산은 그의 고우한 인품과 왕양한 덕성을, 후학의 고사(高士) 황헌(黃憲)에 비하고 거기에 학문을 겸유한 분이라고 극찬하였다.

*본문에서 한문이 ?표로 나오는 것은 웹에서 기술적으로 지원하지 않는 한자입니다. 이점 양해바

랍니다.-편집자 주)

* 김성규선생님은 <안동, 결코 지워지지 않는 그 흔적을 찾아서> 등 의 저자이며, 현재 안동공업고등학교에 한문선생님으로 재직중이다.

© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지